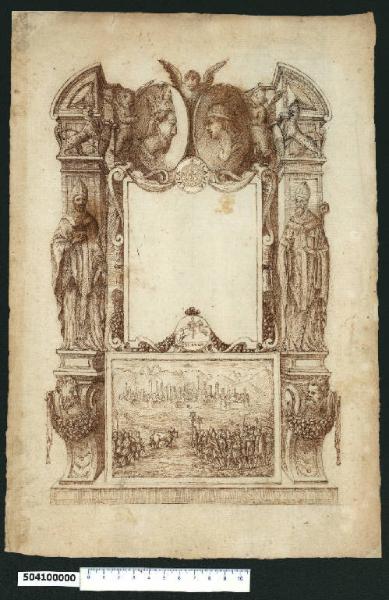

Prospetto di cornice ornata con allegoria di Lucca

ambito lucchese

Descrizione

Ambito culturale: ambito lucchese

Cronologia: post 1575 - ante 1625

Tipologia: disegno

Materia e tecnica: carta / grafite, inchiostro a penna

Misure: 248 mm x 360 mm

Descrizione: disegno che conserva tracce della preliminare costruzione a grafite; è eseguito a inchiostro bruno e nero a penna a mano libera; il supporto sul quale è tracciato è carta chiara imbrunita leggera; sul foglio sono incollati due pentimenti in corrispondenza dei tondi con iscrizioni

Notizie storico-critiche: Il disegno iscritto nell'"Indice de due Tomi d'intagli ed altro" compilato dal collezionista Giacomo Sardini al paragrafo "Carozze e carette" con la definizione "39 altro d.o" [si legga: cielo di dentro] non corrisponde al foglio in esame forse inserito in sostituzione del preesistente con diverso soggetto.

Gli emblemi e le decorazioni che caratterizzano questo disegno, consentono di identificarlo come appartenente all'ambito lucchese. Non è chiaro a cosa potesse servire l'elaborata cornice qui raffigurata che circonda una campitura probabilmente disposta per una iscrizione o un dipinto. Potrebbe trattarsi tanto di un monumento funerario, quanto di un'opera grafica per un frontespizio.

La composizione, rappresentata in prospettiva, è impostata su una pedana ed è costituita da una struttura laterale sostenuta da due mensole a voluta, circondate da ghirlande di frutti con drappo laterale e da cui emergono frontalmente i volti di due vecchi barbuti. I loro visi sono rivolti verso un quadro posto sulla pedana tra le due mensole, che raffigura due gruppi di persone, rappresentanti presumibilmente a sinistra dei contadini con i buoi e sulla destra dei soldati recanti armi e vessilli, che si muovono verso la città di Lucca, cinta da mura e ricca di torri che si stagliano davanti alle montagne sullo sfondo. Le volute sostengono due mensole sagomate su cui sono poste le statue di due vescovi (recanti le scritture e il pastorale), che affiancano la campitura centrale vuota sopra il quadro, contornata da cartigli accartocciati in volute e legati da ghirlande alla base e drappi nella parte superiore. Le prime si legano con un fiocco sopra una medaglia che raffigura un guerriero a cavallo e l'iscrizione "Col Luca", i drappi terminano dietro la medaglia superiore, posta tra le effigi rilevate su due ovali, raffiguranti un re o principe e, si suppone, la sua consorte, sorretti dalle volute dei cartigli e da tre putti alati.

Accanto ai due putti alati laterali e sopra i due pilastri alle spalle dei vescovi, la composizione si conclude con due elementi cubici che sorreggono, insieme ai soprastanti curvilinei, l'impalcatura di supporto alla cornice e agli elementi decorativi superiori. L'insieme degli elementi figurativi induce a interpretare la composizione come un'allegoria della città di Lucca. I riferimenti sono legati alla sua storia: la città di Lucca quando fu dichiarata capitale della Tuscia (Toscana) nel 570, dopo la conquista dei Longobardi, fu definita con il nome "LVCA FLAVIA", stando il termine Flavia a rappresentare l'antico aggettivo di "augusta", ovvero "imperiale". La medaglia superiore, che reca intorno a una croce lobata l'iscrizione "VIVIVIVIVIVIV" e i nomi "LVCA" e "FLAVIA", rappresenta una moneta coniata dai Longobardi, forse ai tempi del re Astolfo intorno al 750. Una moneta simile, appartenente a un erudito senese, Umberto Benvoglienti (1668 - 1733) è descritta da L. A. Muratori (L. A. Muratori, "Dissertazione XXVII. Della Zecca, e del diritto o privilegio di battere Moneta", in Dissertazioni sopra le antichità italiane, Milano 1837, vol. II). La stessa effige maschile raffigurata nell'ovale superiore sembrerebbe riferita a un sovrano longobardo, in genere raffigurato con la barba, come lo sono tutte le altre figure maschili della composizione.

Tuttavia si possono riscontrare altri riferimenti interessanti: il cavaliere del medaglione sopra al quadro potrebbe essere Castruccio Castracani (1281-1328), condottiero che liberò la città e nel 1320 fu nominato Signore di Lucca a vita e il quadro potrebbe rappresentare la fortezza dell'Augusta, un palazzo commissionato da Castruccio a Giotto nel 1322, da costruirsi all'interno della città di Lucca occupandone un quinto della superficie, difeso da 29 torri e quattro porte d'accesso. Il suo tracciato rettangolare era attaccato da un lato alle mura cittadine. Il palazzo fu distrutto nel 1370.

Infine emblema di Lucca sono anche le pantere maculate poste sopra i due pilastri che fronteggiano le effigi dei due personaggi e che sorreggono gli scudi della città con la scritta "Libertas", simbolo della Repubblica di Lucca.

Sul verso l'iscrizione "Giovanni di B." potrebbe fornire ulteriori indicazioni per l'identificazione dell'autore della composizione, che per le caratteristiche stilistiche si ritiene possa appartenere a un periodo a cavallo tra XVI e XVII secolo.

Collocazione

Milano (MI), Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche. Gabinetto dei Disegni

Credits

Compilazione: Caspani, Licia Anna (2010)

Scheda completa SIRBeC (formato PDF)

Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/4y010-27068/

NOTA BENE: qualsiasi richiesta di consultazione, informazioni, ricerche, studi (nonché documentazione fotografica in alta risoluzione) relativa ai beni culturali di interesse descritti in Lombardia Beni Culturali deve essere inoltrata direttamente ai soggetti pubblici o privati che li detengono e/o gestiscono (soggetto o istituto di conservazione).