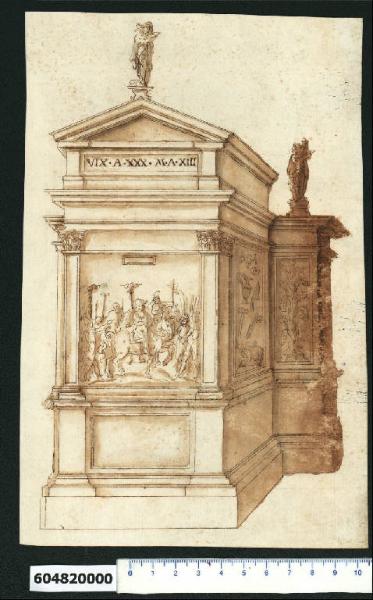

Veduta prospettica di tomba romana

Montano, Giovanni Battista

Descrizione

Autore: Montano, Giovanni Battista (1534 ca.-1621)

Cronologia: post 1583 - ante 1621

Tipologia: disegno

Materia e tecnica: carta / grafite, inchiostro a penna, acquerellatura

Misure: 153 mm x 235 mm

Descrizione: disegno che conserva tracce della preliminare costruzione a grafite; è eseguito con inchiostro bruno a penna principalmente a tiralinee e mano libera nei dettagli e nelle parti ornamentali; le ombreggiature sono eseguite con inchiostro bruno acquerellato; il supporto sul quale è tracciato è di carta di colore avorio

Notizie storico-critiche: Nell'"Indice de due Tomi d'Intagli Tempietti ed altro", relativo ai tomi V e VI e compilato dal collezionista Giacomo Sardini, il disegno viene iscritto, insieme ad altri due fogli già incollati allo stesso supporto di legatura, nel paragrafo "Mausolei sepolcrali" con la definizione "135 rotondo ed altro quadrato e d[ett]o di faccia".

Il proposito di disegnare e interpretare i resti dell'architettura antica e in particolare quella di Roma e dei suoi dintorni, comunemente fatto risalire a Brunelleschi, si instaura infatti in diversi architetti e umanisti tra il 1400 e il 1600, tra cui Leon Battista Alberti, Giuliano da Sangallo e il figlio Francesco, Francesco di Giorgio Martini, Fra Giovanni Giocondo, Raffaello, Baldassarre Peruzzi e il figlio Sallustio, Sebastiano Serlio, Antonio Labacco, Pirro Ligorio, Andrea Palladio, Giovanni Antonio Dosio, Guglielmo della Porta e Giovanni Battista Montano.

Gli architetti esplorarono diversi metodi di rappresentazione grafica per i propri disegni, privilegiando in alcuni casi la raffigurazione ortogonale (prescritta dall'Alberti) o sperimentando la vista prospettica, riproducendo gli edifici in scala con misure e dettagli o tutti della stessa misura (come in Guglielmo della Porta), con la pianta sovrastata da metà elevazione e metà sezione nella maniera prescritta da Raffaello.

Anche il collezionismo di disegni architettonici divenne presto una pratica comune, non solo tra gli umanisti e i loro protettori, ma anche tra gli stessi architetti. I disegni, in originale o in copia, erano conservati in genere con il proposito di illustrazione in libri stampati, come risorsa per studi accademici, per creare repertori utili al proprio lavoro o per preservare il lavoro di riproduzione del proprio maestro.

Le fonti dei disegni potevano essere la visione diretta, ma anche la copia da disegni e ricostruzioni precedenti o descrizioni tratte da fonti letterarie e perfino incisioni su monete. I disegni, riprodotti a volte in più copie, venivano redatti anche per la vendita.

Questo disegno, attribuito a Giovanni Battista Montano da V. Pracchi su segnalazione di A. Bedon (Pracchi, 1991 p. 19) e indicato da L. Fairbairn (Fairbairn, 1998 vol. II, Appendix 8, p. 771),

fa parte di una serie di ricostruzioni archeologiche arbitrarie di edifici antichi, studiati forse in parte direttamente o attraverso disegni e stampe di altri architetti, contaminate da soluzioni compositive e formali anche tratte dal contemporaneo repertorio manierista. Gli edifici, privi di riferimenti dimensionali e avulsi dal contesto, appaiono come immagini e meditazioni formali, senza alcuna velleità di documentazione storica. Il patrimonio archeologico è visto quindi principalmente come fonte di repertori da cui trarre ispirazione.

La tomba romana rappresentata in prospettiva, di cui sono visibili la fronte e il lato destro, non è identificabile. Il manufatto, che probabilmente ha una forma in pianta a T dovuta a un corpo principale e due ali aggettanti più basse nella parte posteriore, si eleva su una zoccolatura e un alto basamento. Quest'ultimo sporge sulla fronte del corpo principale costituendo i piedistalli delle paraste angolari superiori ornati da capitelli corinzi, che anteriormente sono uniti da una fascia orizzontale. Tra i piedistalli è una riquadratura liscia incassata, mentre le paraste, pure riquadrate, racchiudono dei pannelli con bassorilievi, di cui quello frontale raffigurante cavalieri e soldati che portano stendardi e armi e quello laterale degli attrezzi con un bue. Un altro pannello con un albero pure a bassorilievo, decora il corpo edilizio sporgente più basso, forse leggermente staccato volumetricamente dal corpo principale e concluso da una copertura piana sovrastata da una statua su piedistallo. Il corpo principale presenta invece sopra la trabeazione e la cornice un basso attico contenente un'iscrizione frontale ed è concluso da una copertura a falde individuata da un frontone triangolare sormontato da una statua su piedistallo.

Il disegno del Soane's Museum di Londra (Fairbairn, 1998 vol. II, p. 691 n. 1207) propone lesene decorate.

Collocazione

Milano (MI), Civiche Raccolte Grafiche e Fotografiche. Gabinetto dei Disegni

Credits

Compilazione: Caspani, Licia Anna (2011)

Scheda completa SIRBeC (formato PDF)

Link risorsa: https://lombardiabeniculturali.it/opere-arte/schede/4y010-27215/

NOTA BENE: qualsiasi richiesta di consultazione, informazioni, ricerche, studi (nonché documentazione fotografica in alta risoluzione) relativa ai beni culturali di interesse descritti in Lombardia Beni Culturali deve essere inoltrata direttamente ai soggetti pubblici o privati che li detengono e/o gestiscono (soggetto o istituto di conservazione).